Las

encuestas son consideradas una farsa por quienes aparecen como perdedores y un

simulacro perfecto por quienes leen porcentajes estimulantes. Cuando los

números significan una amenaza el lector de sondeos se dirige a las confianzas del

jugador arruinado: acude a buscar los parentescos y las supuestas preferencias

políticas de quienes hicieron las preguntas, desprecia el tamaño de la muestra

y se duele de no haber sido consultado, descalifica a quienes respondieron

porque viven muy lejos o se levantan muy tarde. Pero la desconfianza del

jugador está a la misma altura de la ansiedad y no puede esperar a un nuevo

lance en la ruleta. Desprecia el crupier

y al mismo tiempo necesita que ponga a rodar un nuevo el destino. Tal vez ese

maldito timador se compadezca de su mala racha o sea vencido por su tenacidad,

piensa.

Los

candidatos mal parados en los tanteos van un poco más lejos que sus

partidarios. Lo de ellos es una especie de telepatía, conocen las intenciones

de los electores porque tienen conexiones privilegiadas, sus terminaciones

nerviosas detectan la presencia del partidario agazapado y el timo de quien

dice votará por sus rivales. Repiten aquello del “abuso de la estadística” y

dicen que la democracia no se resuelve con los oficios de un call center: “Una cosa son los gritos de

los aficionados y otra cosa son los goles”, sueltan y besan la camiseta. El

pálpito es más fuerte que el cálculo. Para el final dejan la más desesperada

contradicción: ya la gente no cree en las encuestas, la verdadera encuesta es

en el cubículo, escriben en sus tableros de campaña. Pero al día siguiente no

les queda más que la renuncia definitiva: están manipulando a los ciudadanos a

punta de encuestas, deberían prohibirlas.

En los

hipódromos, el cuadernillo de la jornada que supuestamente guía a los

apostadores deja todas las dudas en el partidor. Según sus consejos al menos la

mitad de los binomios tienen cualidades suficientes para cruzar primeros por el

poste de llegada. El uno viene descansado, el otro trae dos triunfos recientes

en línea, aquel está acostumbrado a las sorpresas en los últimos cien metros y

al tordo le gusta ganar de largo en las tardes grises. Los damnificados en los rastreos

suelen leer las encuestas como si fueran esos cuadernillos con finales

insospechados y consoladores. Siempre hay un escándalo o un debate que no

alcanzó a ser registrado, una tendencia que está siendo escondida o una

genialidad estratégica que está a tres días de inclinar la balanza. Y repiten

que la encuesta es apenas un fotograma de la película de campaña. Porque las

frases “inteligentes” sobre las encuestas son una necesaria consolación, un

chispazo contra el fondo negro de la realidad.

En las

recientes elecciones en Perú y Chile los encuestadores tuvieron aciertos

incontrovertibles. Pusieron a Pedro Castillo y a Keiko Fujimori en un empate

técnico con mínima ventaja para quién hoy ejerce como presidente. Y le

entregaron una holgada victoria a Gabriel Boric en segunda vuelta luego de su

derrota en la primera. Cuando los resultados oficiales coinciden con los

pronósticos las encuestas se convierten en papelería de campaña. Como los

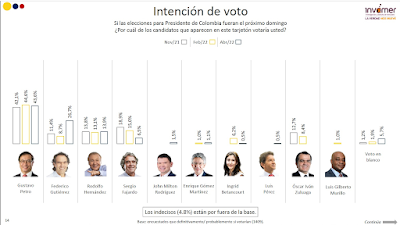

buenos árbitros pasan desapercibidas. En Colombia las encuestas han comenzado a

mostrar los necesarios descreimientos y las forzosas certezas. Todo en medio de

la desconfianza generalizada frente a la Registraduría. Un binomio muestra una

ventaja sostenida mientras el segundo parece estancado en la persecución y uno

más está más cerca de la recaída que de la remontada. Y para los aficionados

las encuestas son el tiquete del ganador, la fusta perfecta para la persecución

o la prueba de una vieja pantomima.

No hay comentarios:

Publicar un comentario